2.2Снижение коронирования на воздушных линиях электропередачи

Ограничивать корону на проводах линий электропередачи рекомендуется уже на стадии проектирования. Эффекты короны количественно возрастают по мере увеличения соотношения максимального значения расчетного напряжения на проводе к начальному напряжению зажигания короны. ПУЭ-86 регламентирует проверку проводников по условиям короны и согласно позиции 2.3.33 этих Правил наибольшая напряженность поля у поверхности любого из проводников, определенная при среднем эксплуатационном напряжении, должна быть не более 0,9 начальной напряженности электрического поля, соответствующей появлению общей короны.

На напряжение зажигания короны влияет ряд факторов; отличие поверхности реального провода в фазе линии от идеального цилиндра; температура и давление воздуха, конструктивное решение фазы; положение фазы относительно других фаз. В основе этих факторов находят электрическую прочность воздуха и фактическую максимальную напряженность в точках поверхности провода при заданном напряжении фазы. Конструкция провода распространенного типа АС показана на рис. 2.5: по зиция "а" - провод АО300/39, Кзап = 0,665; позиция "б" провод АС-400/51 ![]() =0,663. Коэффициент заполнения Кзап =

=0,663. Коэффициент заполнения Кзап = ![]() S/где d- наружный диаметр провода; S - активное сечение провода/. Расширенный провод имеет более низкий коэффициент заполнения. Для показанного на рис. 2.6 провод АСР-700 с каркасной спиралью при диаметре 44,2 мм Кзап = 0,456.

S/где d- наружный диаметр провода; S - активное сечение провода/. Расширенный провод имеет более низкий коэффициент заполнения. Для показанного на рис. 2.6 провод АСР-700 с каркасной спиралью при диаметре 44,2 мм Кзап = 0,456.

Рис. 2.5 Рис. 2.6

Рис. 2.5 Рис. 2.6

Наружная поверхность проводов воздушных линий образована проволочками наружного повива и напряженность электрического поля во впадинах повива ниже, чем на выступах. Местные повышения напряженности н поверхности провода возникают также из-за царапин, налипания грязи, изморози, капель воды при тумане или мелком дожде. Искажение поверхности провода капельной влагой снижается при повышении смачиваемости поверхности когда возникающие капли растекаются. Усиление неоднородности поверхности провода по сравнению с чисто цилиндрической снижает начальную напряженность короны на проводе относительно расчетных значений по выражениям /2.4/ и /2.5/ для Еи. Это снижение учитываем введением коэффициента гладкости m< 1 как множителя при Е„ . Ориентировочно m= 0.8...0.85 в наиболее ж благоприятных условиях эксплуатации.

Относительная плотность воздуха ![]() = 0,386р /273 + t°C/

= 0,386р /273 + t°C/![]() где давление воздуха (Р.мм рт.ст.) влияет на напряженность Ен и, соответственно, на U

где давление воздуха (Р.мм рт.ст.) влияет на напряженность Ен и, соответственно, на U![]() короны на проводе. Существенным является снижение Е„ на больших высотах трассы линии. Таким образом, учет среднего значения

короны на проводе. Существенным является снижение Е„ на больших высотах трассы линии. Таким образом, учет среднего значения![]() для линии влияет в конечном счете на выбор провода по условию ограничения напряженности

для линии влияет в конечном счете на выбор провода по условию ограничения напряженности![]() <

<![]()

Взаимное расположение фаз на линии влияет на емкости фаз. Так, для ВЛ-500 кВ с горизонтальным расположением фаз с тремя проводами АСО-330 в расщепленной фазе и расстоянием между составляющими 400 мм, т.е. для фазы 3 х АСО-330/400, емкость крайней фазы 12,3*10![]() Ф/км, емкость средней фазы 13,1*10

Ф/км, емкость средней фазы 13,1*10![]() Ф/км. Соответственно, при одинаковых начальных напряжённостях для проводов критическое напряжение зажигания короны дл средней фазы на 6,5% ниже, чем для крайней. Условие

Ф/км. Соответственно, при одинаковых начальных напряжённостях для проводов критическое напряжение зажигания короны дл средней фазы на 6,5% ниже, чем для крайней. Условие ![]() /

/![]() <0,9, указание в ПУЭ-86, следует понимать как отсутствие общей короны на проводе при хорошей погоде. При плохой погоде с местным усилением напряженности поля на выступах поверхности провода местная корона усиливается, переходя фактически в общую корону при пониженных напряжённостях. Такие условия коронирования определяют корону на всех фазах, практически независимо с коэффициента гладкости и диаметра провода

<0,9, указание в ПУЭ-86, следует понимать как отсутствие общей короны на проводе при хорошей погоде. При плохой погоде с местным усилением напряженности поля на выступах поверхности провода местная корона усиливается, переходя фактически в общую корону при пониженных напряжённостях. Такие условия коронирования определяют корону на всех фазах, практически независимо с коэффициента гладкости и диаметра провода

|

Коронный разряд через увеличение поперечных токов с проводов линии

увеличивает потери энергии при передаче

и в некоторой степени ограничивает

полезные токовые нагрузки линии по

условию сохранения экономической

плотности тока. Естественно стремление

снижать потери на корону, для чего

необходимо рассмотреть два вопроса: как

измерять потери на корону в действующей линии и какие мероприятия по

ограничение потерь на корону следует

предусматривать на стадии проектирования

Рис 2.7 |

линии.

Потери на корону можно оценить на уровне потерь на нагрев проводов, особенно при интенсивной короне в плохую погоду. Ток короны на линии значительно меньше расчетного нагрузочного тока и выделение именно тока короны из полного тока в линии практически нереально. Изменения потерь на корону на действующих линиях электропередачи в основном выполняются по методу, предложенному проф. В.И.Левитовым. Суть метода покажем на примере однофазной линии /провода/ и в соответствии с рис. 2.7.

Провод фазы (1) подвешен на высоте Н над землей. Параллельно проводу фазы на высоте h<Hвыполняется второй провод ограниченной длины /антенна (2) / на расстоянии r от фазы, которое должно превышать размер rlh. области перемещения /пульсации/ объемного заряда внешней области короны провода (I). При rm< rэлектростатическое действие объемного заряда на антенну (2) допустимо эквивалентировать зарядом той же величины, что и объемный заряд q![]() но расположенным на проводе (1). Общее воздействие суммарного заряда

но расположенным на проводе (1). Общее воздействие суммарного заряда ![]() провода фазы (1) на провод антенны (2) характеризуется взаимным

провода фазы (1) на провод антенны (2) характеризуется взаимным

потенциальным коэффициентом ![]() При заземлении провода (2) выполняется равенство

При заземлении провода (2) выполняется равенство

![]() /2.15/

/2.15/

Где ![]() Заряд провода (2)

Заряд провода (2)

![]() /2.16/

/2.16/

и для поддержания нулевого потенциала заземленного провода антенны (2) в цепи его заземления протекает ток i2, определяемый полным зарядом за единицу времени. Поскольку антенна (2) имеет также электромагнитную связь с проводом (1) при напряжении переменного тока Ui, то для исключения влияния электромагнитной составляющей на регистрируемый в цепи заземления ток ![]() антенна (2) заземляется в средней части по ее длине через конденсатор С2

антенна (2) заземляется в средней части по ее длине через конденсатор С2

причем его емкость должна обеспечивать условие /2.15/, т.е. ![]() <

<![]() при отсутствии заземления.

при отсутствии заземления.

Регистрируемый осциллографом ток в конденсаторе С2 по измерению на нем падения напряжения ![]() и и напряжении линии и, определяют мощность.потерь на корону за период напряжения Т:

и и напряжении линии и, определяют мощность.потерь на корону за период напряжения Т:

/2.17/

/2.17/

Потери на трехфазной линии измеряются тремя антеннами /рис. 2.8/. Суммарные заряды коронирующих фаз qA, qB, и qc , а также заряды заземленных антенн q1 q2, и q3 входят в систему уравнений

/2.18/

|

Решение этой системы относительно зарядов фаз дает

/2.19/

Рис. 2.8 |

Через ![]() и т.д. обозначены коэффициенты связи, а уравнения для qA и т.д. называются уравнениями связи. Принципиальным остается вопрос определения суммарных зарядов фаз / qA и т д./ по зарядам антенн / q

и т.д. обозначены коэффициенты связи, а уравнения для qA и т.д. называются уравнениями связи. Принципиальным остается вопрос определения суммарных зарядов фаз / qA и т д./ по зарядам антенн / q![]() и т.д./ при известных коэффициентах связи, зависящих от конструкции линии и определяемых расчетом.

и т.д./ при известных коэффициентах связи, зависящих от конструкции линии и определяемых расчетом.

|

Решение этого вопроса сводится к обработке осциллограмм зарядов антенн, построению кривых изменения во времени полных зарядов отдельных фаз и на их основе вольт-кулоновых характеристик и, наконец, к определению мощности потерь. Образец осциллограмм зарядов антенн /проф. В.И.Левитов/ показан на рис. 2.9

Длительное измерение потерь на корону на линии электропередачи. позволяет оценить энергию потерь за год, что необходимо, например, для анализа баланса нагрузок. Результаты этих измерений легли в основу эмпирических формул для оценки мощности потерь. Одна из таких формул предложена проф. Г. Н .Александровым:

![]() /2.20/

/2.20/

26

где А- - коэффициент, соответствующий определенной группе погоды, U- рабочее напряжение на линии; U![]() - начальное напряжение короны.

- начальное напряжение короны.

Эксперименты показали, что для средних условий Украины и других стран этого географического региона при относительной годовой продолжительности погоды отдельной группы ![]() можно рекомендовать следующие параметры /табл.2.1/.

можно рекомендовать следующие параметры /табл.2.1/.

Относительная продолжительность погоды разных типов

Таблица 2.1

Группа погоды | А, | А |

|

I. Хорошая погода | 0,012 | 0,010 | 0,30 |

2. Сухой снег | 0,030 | 0.0027 | 0,08 |

3. Дождь и снег мокрый | 0,130 | 0,0074 | 0,022 |

4. Изморозь | 0,350 | 0,0136 | 0,40 |

С учетом конкретных данных, приведенных в табл. 2.1, среднегодовая мощность потерь на корону![]() а для трехфазной линии

а для трехфазной линии

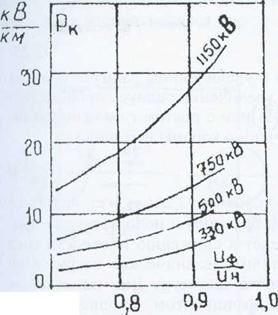

![]() /2.21/ Расчетные зависимости мощности среднегодовых потерь на короны показаны на рис. 2.10.

/2.21/ Расчетные зависимости мощности среднегодовых потерь на короны показаны на рис. 2.10.

![]() Фактические данные о мощности потерь на короиу в линиях электропередачи показывают существенное влияние метеоусловий: примерно 55% суммарных годовых потерь энергии на корону приходится на период дождя и изморози при общей продолжительности групп погоды не более 8% длительности года. Рост потерь при дожде достигает 20-40%, при изморози 55-110% против уровня потерь при хорошей погоде. Эффективным может быть ограничение потерь на корону регулированием напряжения на линии с учётом группы погоды.

Фактические данные о мощности потерь на короиу в линиях электропередачи показывают существенное влияние метеоусловий: примерно 55% суммарных годовых потерь энергии на корону приходится на период дождя и изморози при общей продолжительности групп погоды не более 8% длительности года. Рост потерь при дожде достигает 20-40%, при изморози 55-110% против уровня потерь при хорошей погоде. Эффективным может быть ограничение потерь на корону регулированием напряжения на линии с учётом группы погоды.

Рис. 2.10 |

Рассмотрим предложения по ограничению потерь на корону на стадии проектирования линии. Обычно эти мероприятия относятся к ограничению максимального значения напряженности Ел электрического поля на поверхности провода при хорошей погоде и при рабочем напряжении. Напряженность Ем на поверхности провода пропорциональна

27

поэтому зависит от диаметра провода, его емкости и рабочего напряжения. Естественно, связь напряженности Ем и напряжения на проводе определяется конструкцией провода /фазы в целом/ и конструкцией линии.

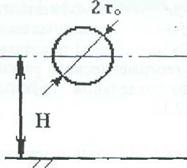

Для однопроводной линии /рис. 2.11/ расчёт поля выполняется как для известного из ТОЭ случая двухпроводной линии с расстоянием между проводами S=2H, в практическом варианте ![]() « Н, поэтому допустимо приближенное выражение для емкости на длину провода l поверхностной плотности электрического заряда и

« Н, поэтому допустимо приближенное выражение для емкости на длину провода l поверхностной плотности электрического заряда и

Рис. 2.11

![]()

гдеД![]() = ln(l + (l + а

= ln(l + (l + а![]() 2)05)+ а

2)05)+ а![]() - (l + а

- (l + а![]() )0'5 + 0.307

)0'5 + 0.307

/2.22/

при

При а>20 коэффициент Д1 ![]() 0 и напряженность у поверхности провода при

0 и напряженность у поверхности провода при ![]() « Н, кВ/см:

« Н, кВ/см:

![]()

где С измеряется в пикофарадах на метр;

Up- рабочее линейное напряжение, кВ;

![]() измеряется в сантиметрах.

измеряется в сантиметрах.

Находим напряжение зажигания короны или примерно совпадающее с ним критическое напряжение ![]()

Анализ выражения /2.23/ показывает, что с увеличением радиуса провода напряжение UKpвозрастает. Таким образом, увеличение радиуса провода при заданном напряжении снижает напряженность Е или с ростом ![]() можно увел чивать UKp, добиваясь необходимого по ограничению короны неравенства

можно увел чивать UKp, добиваясь необходимого по ограничению короны неравенства

![]() /2.24/

/2.24/

Необходимый диаметр провода d=2rQпо условию /2,24/ может оказаться при больших напряжениях![]() >330кВ весьма большим и использование проводов известной серии АС /см. рис. 2.5/ приведет к снижению плотности тока по сравнению с экономической, а также увеличит механические нагрузки на опоры. Выход в применении проводов большого диаметра /так называемых расширенных проводов/, но с пониженным коэффициентом заполнения /с рис. 2.6/.

>330кВ весьма большим и использование проводов известной серии АС /см. рис. 2.5/ приведет к снижению плотности тока по сравнению с экономической, а также увеличит механические нагрузки на опоры. Выход в применении проводов большого диаметра /так называемых расширенных проводов/, но с пониженным коэффициентом заполнения /с рис. 2.6/.

Логическое продолжение идеи расширенного провода, т.е. увеличение при снижении коэффициента заполнения ![]() расщепление фазного провода. Расщепленная фаза образована пучком из п проводов с одинаковыми радиусами

расщепление фазного провода. Расщепленная фаза образована пучком из п проводов с одинаковыми радиусами ![]() , размещенными равномерно относительно друг друга обычно по окружности с радиусом расщепления

, размещенными равномерно относительно друг друга обычно по окружности с радиусом расщепления![]() . Эффект относительного снижения максимальной напряженности на проводе обусловлен взаимодействием электрических полей близко расположенных однопотенциальных проводов расщепленной фазы. Рассмотрим однофазную линию из двух проводов /рис. 2.12/.

. Эффект относительного снижения максимальной напряженности на проводе обусловлен взаимодействием электрических полей близко расположенных однопотенциальных проводов расщепленной фазы. Рассмотрим однофазную линию из двух проводов /рис. 2.12/.

|

На единицу длины для любого из проводов / (1) или (2) / выполняется равенство

![]() /2.25/ с учетом

/2.25/ с учетом ![]() и равенства соответствующих потенциальных коэффициентов. Поскольку

и равенства соответствующих потенциальных коэффициентов. Поскольку

![]()

Последнее приближение вызвано допущением Д < h и 4h2 » Д2.

Емкость системы из двух проводов (1) и (2) на единицу их длины

![]() /2.26/

/2.26/

Выражение /2.26/ совпадает с выражением для емкости одиночного проводника при условии введения для этого проводника эквивалентного радиуса![]() . При размещении п проводов расщепленной фазы в вершинах правильного описанного многоугольника и радиусе описывающей окружности

. При размещении п проводов расщепленной фазы в вершинах правильного описанного многоугольника и радиусе описывающей окружности

![]() /2.27/

/2.27/

Распределение напряженности Е электрического поля на поверхности провода, например. (1), неравномерно и определяется зарядом q

Распределение напряженности Е электрического поля на поверхности провода, например. (1), неравномерно и определяется зарядом q![]() провода (1) и действием заряда q

провода (1) и действием заряда q![]() провода (2). Очевидно, наибольшее различие наблюдается для напряжённостей. ЕА=Етах и ЕБ=Ет,п /рис. 2.13/.Допустив

провода (2). Очевидно, наибольшее различие наблюдается для напряжённостей. ЕА=Етах и ЕБ=Ет,п /рис. 2.13/.Допустив ![]() <Д, можно выразить напряженность поля от провода (2) в точках A и Б как

<Д, можно выразить напряженность поля от провода (2) в точках A и Б как

![]()

Тогда с учетом искажения распределения заряда ![]() по поверхности провода 1) вследствие воздействия заряда

по поверхности провода 1) вследствие воздействия заряда ![]() эффект действия этого заряда вызовет усиление напряженности в точке на

эффект действия этого заряда вызовет усиление напряженности в точке на ![]() против средней напряженности

против средней напряженности ![]() от равномерно распределенного заряда

от равномерно распределенного заряда ![]()

29

![]()

При двух проводниках в фазе /рассматриваемый случай/![]() I, при трех

I, при трех![]() = 1,73 и при четырех

= 1,73 и при четырех![]() = 2 5 *1,5 .

= 2 5 *1,5 .

Минимальная напряженность Етах min наблюдается при определенном

расстоянии Д![]() , которое находим приравниванием к нулю производной

, которое находим приравниванием к нулю производной

![]() Проделав эти операции, получим выражение для определения Д

Проделав эти операции, получим выражение для определения Д![]() для двух проводов:

для двух проводов: ![]() Соответствующая Д

Соответствующая Д![]() максимальная напряженность

максимальная напряженность

![]()

![]() /2.31/

/2.31/

Одиночный провод с тем же активным сечением, что и система из двух поводов радиусов ![]() , имеет радиус

, имеет радиус ![]() ; емкость такого провода,

; емкость такого провода,

и заряд

и заряд

Напряженность на поверхности этого провода

![]() /2.32/

/2.32/

Отношение  при напряжении u выражается следующим образом:

при напряжении u выражается следующим образом:

![]() < 1 /2.33/ Следовательно, расщепление провода позволяет при одинаковом активно сечении увеличить напряжение и передаваемую мощность.

< 1 /2.33/ Следовательно, расщепление провода позволяет при одинаковом активно сечении увеличить напряжение и передаваемую мощность.

Воздушные линии электропередачи сверхвысоких напряжений должны обладать высокой пропускной способностью. Известно, что расчетная пропускная способность линии приравнивается к мощности передачи, по которой выбраны основные параметры линии; а также соблюдается нормированная запасом статическая устойчивость энергосистемы. Приближенно пропускная способность оценивается натуральной мощностью линии, не превышая последнюю. Натуральная мощность зависит от волнового сопротивления Z![]() линии и для линии без потерь

линии и для линии без потерь

![]() /2.34/

/2.34/

Расщепление фазного провода относительно применения в линии одиночного провода увеличит рабочую емкость фазы С, снизит индуктивность фазы . и уменьшит в конечном счете ее волновое сопротивление. Существенное уменьшение ![]() при расщеплении фазы позволяет выполнить линии высокого напряжения с пропускной способностью, характерной для линий сверхвысоких напряжений; это так называемые компактные линии.

при расщеплении фазы позволяет выполнить линии высокого напряжения с пропускной способностью, характерной для линий сверхвысоких напряжений; это так называемые компактные линии.

30

Цель проектирования расщепленной фазы - определить необходимое число п. расщепления, радиус провода в расщеплении

Цель проектирования расщепленной фазы - определить необходимое число п. расщепления, радиус провода в расщеплении ![]() и радиус расщепления

и радиус расщепления![]() . Исходные данные при этом: номинальное напряжение UH и конструктивное решение опор линии. Первичное представление о передаваемой мощности можно получить при рассмотрении экономических областей применения электропередачи переменного тока напряжением 500...1150 кВ, показанным на рис. 2.14.

. Исходные данные при этом: номинальное напряжение UH и конструктивное решение опор линии. Первичное представление о передаваемой мощности можно получить при рассмотрении экономических областей применения электропередачи переменного тока напряжением 500...1150 кВ, показанным на рис. 2.14.

Передача по линии мощности Р определяет ток в линии I , который представим .как

I = qv /2.35/

Рис. 2.14 где q - электрический заряд на единицу длины линии; К-скорость электромагнитной волны по линии.

Заряд q ограничен поверхностной плотностью заряда

Заряд q ограничен поверхностной плотностью заряда ![]() и соответствующей напряженностью Е

и соответствующей напряженностью Е![]() на проводе. Для одиночного провода в фазе с учетом приведенного анализа получим

на проводе. Для одиночного провода в фазе с учетом приведенного анализа получим ![]()

Эскиз линии с расщепленными фазами и при горизонтальном расположении фаз показан на рис. 2.15. Для расчета рабочей емкости С фазы используется эквивалентная высота подвеса фазы:

![]() ,/2.36/

,/2.36/

где Нтт - габарит линии, f - стрела провеса, равная разности максимальной высоты Нтих в точке крепления фазы к поддерживающей гирлянде/ и Hтт

В случае Даб=Двс=Д средняя работа емкости фазы рассчитывается по выражению Рис 2.15

![]() /2.37/

/2.37/

![]() При равномерном расположении

При равномерном расположении ![]() составляющих с радиусом

составляющих с радиусом ![]() но окружности расщепления с радиусом

но окружности расщепления с радиусом ![]() неравномерность распределения напряженности характеризуется как:

неравномерность распределения напряженности характеризуется как:

![]() /2 .38/

/2 .38/

С одной стороны, если принять Етах= Е![]() т.е. равной начальной

т.е. равной начальной

/критической/ напряженности короны/, то среднее критическое напряжение короны согласно рекомендации ПУЭ-86 должно составлять ![]() и

и

/2.39/ |

![]()

С другой стороны, активное сечение фазы следует выбирать на основе рекомендуемых экономических плотностей тока уэк:

/2.40/ |

![]()

Экономическая плотность тока при приемлемых технико-экономических показателях линии. А/мм

0,7<Jэк<1,3,. /2.. 41/

Экономичная конструкция фазы получается при радиусе расщепления ![]() , увеличивающемся с номинальным напряжением линии UHQM, кВ:

, увеличивающемся с номинальным напряжением линии UHQM, кВ:

![]() /2.. 42/

/2.. 42/

Отметим четыре сочетания![]() и

и ![]() : 0,7 А/мм и

: 0,7 А/мм и ![]()

0,7 А/мм2 и 1г5*10![]() 3 UH=

3 UH= ![]() и. т. д

и. т. д

Подстановка этих сочетаний в /2.39/ и /2.40/ делает возможным, например, графоаналитическое построение области возможных решений в координатах п и![]() . Целые числа п и радиусы стандартных сечений проводов позволяют выбрать вариант расщепленной фазы.

. Целые числа п и радиусы стандартных сечений проводов позволяют выбрать вариант расщепленной фазы.

Для выбранного варианта можно уточнить натуральную мощность, причем необходимая для расчета волнового сопротивления средняя индуктивность фазы

![]() /2.43/

/2.43/

при ![]() Гн/м;

Гн/м;![]() - магнитная проницаемость для проводника расщепления радиуса

- магнитная проницаемость для проводника расщепления радиуса ![]()

Допустимая напряженность на проводнике расщепления ограничена условием отсутствия короны, т.е. ограничен заряд проводника. Поэтому с ростом напряжения линии емкость проводника расщепления должна снижаться. В табл. 2.2 приведены полученные проф. Александровым Г.Н. удельные параметры одного проводника расщеплённой фазы линий разных напряжений

| Удельные | расчётные | параметры | линии |

|

Uhom,kB | 330 | 500 | 750 | 1150 | 1800 |

Со, пФ/м | 5,85 | 3,96 | 2,57 | 1,68 | 1,07 |

Lo, мкГн/м | 1.9 | 2,88 | 4,32 | 6,64 | 10,4 |

Zb0, Ом | 570 | 864 | 1300 | 1992 | 3120 |

Таблица 2.7

Данные табл. 2.2. позволяют оценить предельные по эффективности использования проводов параметры линии данного класса напряжения при произвольном числе составляющих п .

Корона па проводах линии является источником электромагнитных излучений, воспринимаемых как радиопомехи. Коронирование дает белый спектр в диапазоне частот от сотен килогерц до десятков мегагерц. Существует рекомендация, согласно которой уровень радиопомех не должен превышать 100 мкВ/м на частоте 1 МГц на расстоянии 100 м от крайнего провода /фазы/ линии и в течение 90 - 95% времени года. Экспериментальные данные позволяют определить допустимую по указанному уровню радиопомех максимальную напряженность на поверхности провода расщепления радиуса![]() , кВ/см:

, кВ/см:

![]()

Фактически условие по ограничению радиопомех может повлиять на выбор размера провода при небольших ![]() < 1.1см; при больших

< 1.1см; при больших ![]() определяющим остается ограничение общей короны.

определяющим остается ограничение общей короны.

От коронирующей линии исходит акустический шум, усиливающийся в плохую погоду. Характерное для короны шипение определяется пульсирующим у провода объемным зарядом и имеет частоты, кратные 100Гц. Другие частоты в спектре шума генерируются стримерной короной. Шум короны более заметен при тихих осадках типа тумана, моросящего дождя; в сильный дождь шум короны абсолютно вырастает, но на звуковом фоне дождя менее ощутим. Санитарные нормы ограничивают уровень шума до 45 дБ, Это требование обычно обеспечивается для линии автоматически при допустимой напряженности поля на проводе, не превышающей 29 кВ/см.